仮想通貨(暗号資産)の取引が拡大・複雑化する中、確定申告における損益計算の煩雑さが課題となっています。複数の取引所やウォレットを併用し、DeFiやNFTなどブロックチェーン上のさまざまな取引を行う投資家ほど、正確な税務処理が難しくなっているのが現状です。

こうした中、GMOインターネットグループが提供する「ZEIbit.AI byGMO」は、AI技術を活用して仮想通貨の損益計算を自動化し、確定申告業務の効率化を図る新たなソリューションとして注目を集めています。

この記事では、ZEIbit.AIの仕組みや主な機能、料金体系、対応範囲を詳しく解説し、その特徴と活用メリットを紹介します。

仮想通貨(暗号資産)の確定申告と税金の基礎知識

なぜ暗号資産の確定申告が必要なのか

暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益は、原則として所得税の課税対象となります。給与所得者など通常は確定申告を行わない方でも、年間の暗号資産による所得が20万円を超える場合は申告が必要です。

確定申告を怠ると、追加徴税や延滞税などのペナルティが発生し、悪質な場合には重加算税や刑事罰に発展する可能性もあります。適切に申告を行い、税務上のリスクを回避することが重要です。

暗号資産の税金ルール(雑所得・総合課税の仕組み)

暗号資産取引で得た所得は税法上「雑所得」に分類され、給与所得など他の所得と合算して課税される総合課税の対象です。

総合課税では所得額に応じて税率が段階的に上がる累進課税制度が適用され、暗号資産の利益に対する税率は最大55%(所得税45% + 住民税10%)と定められています。

以下の表に、暗号資産に関す る主な税制ポイントをまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所得区分 | 暗号資産の利益は「雑所得(総合課税)」に分類 |

| 税率 | 累進課税により所得に応じ5%〜45%の所得税+10%住民税(最大税率55%) |

| 申告が必要な条件 | 年間の暗号資産所得が20万円超の場合(給与所得のみで年末調整済みの人の場合) |

| 損失の扱い | 他の所得との損益通算不可、損失の翌年繰越も不可 |

そして以下が所得額に応じた税率になります。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |

| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

暗号資産取引で生じた損益は雑所得内でのみ通算可能ですが、株式やFXのように他の所得区分とは通算できず、損失を翌年に繰り越すこともできません。この点で、暗号資産の税制は他の金融商品に比べて不利と言われています。

計算が複雑になる主なケース

暗号資産取引の損益計算は、取引パターンが多岐にわたるほど難易度が上がります。特に以下のケースでは計算が複雑になりがちです。

複数取引所の利用

一人のユーザーが国内外の複数の取引所やウォレットを併用している場合、それぞれの取引履歴をすべて集計する必要があります。

取引所ごとにフォーマットの異なるCSVをダウンロードしたり、各口座間の資金移動を整理したりする作業は煩雑です。人手でミスなくまとめるのは難しく、時間もかかります。

DeFiやNFTのトランザクション

分散型金融(DeFi)やNFT取引では、複雑なトランザクションが数多く発生します。例えばDEX(分散型取引所)でのトークンスワップや流動性供給、NFTのミント・売買など、ブロックチェーン上の活動は一つ一つが課税計算の対象です。

しかし、DeFiには中央管理者がおらず取引明細を自動取得できないうえ、ウォレットアドレスだけでは送金の用途を判断しづらいなどの理由で、自力で損益を計算するのは非常に困難です。複数の取引を経由するケースも多く、どの時点でいくら利益が出たか把握するだけでも一苦労です。

ステーキング・レンディング・海外取引

ステーキング報酬やレンディング利息も課税対象となり、その都度その時点の時価で所得計上が必要です。年間を通じて細かく分散して発生するため、受取日時・数量・その時の価格を逐一記録して計算しなければなりません。

海外取引所の利用についても、取引明細の取得や日本円換算レートの適用など、自分で対応すべき事柄が増え計算を複雑にします。これら特殊な取引が増えるほど、確定申告の準備は煩雑になっていきます。

仮想通貨(暗号資産)の税金計算でよくある課題

初心者が直面する「確定申告の不安」

初めて暗号資産の確定申告をする初心者にとって、税金計算や申告手続きは不安が大きいでしょう。税制や申告書の書き方が難解に感じられ、「自分で正しくできるだろうか?」という心配があります。

実際、暗号資産の損益計算は他の投資商品以上に複雑で、用意すべき書類も多岐にわたります。そのため「何から手を付ければいいか分からない」「計算ミスで追徴課税されたらどうしよう」といった心理的負担を抱える初心者も少なくありません。

しかし期限は毎年3月15日と決まっているため、不安を解消しつつ期限内に正確な申告を終える必要があります。

DeFi・NFT・ステーキング取引の計算の難しさ

中級者以上でも、DeFiやNFT取引、ステーキング報酬の計算には頭を悩ませがちです。これらの取引は前述の通り非常に複雑で、ブロックチェーンエクスプローラーで履歴を確認しながら手作業で損益を算出するのは現実的ではありません。

例えば、複数の通貨を預け入れて報酬を得るイールドファーミングでは、引き出した際に預けた通貨量が変化し、その差分から利益や損失を計算する必要があります。こうした高度な計算は専門の税理士でも難しいケースがあり、個人で正確に処理するのは至難の業です。

結果として、DeFiやNFTに積極的な投資家ほど確定申告時の負担が大きくなるという課題があります。

複数取引所・ウォレットのデータ管理負担

暗号資産トレーダーの多くが感じる共通の悩みが、取引履歴データの管理です。先述のように複数の取引所を使っている場合、全ての取引履歴を取得して統合しなければなりません。

取引所ごとに年末に「年間取引報告書」等を発行するケースもありますが、フォーマットが異なるため単純に合算できません。また、ウォレットでの送受信履歴やDEX取引の記録も自前で追う必要があります。

取引数が増えるほどExcel等での管理は煩雑になり、「どこか抜け漏れがあるのでは」「誤って二重計上していないか」とチェックに追われることになります。データ管理の負担は、活発に取引するユーザーほど重くのしかかります。

税金計算を効率化するツールの必要性

手作業計算とExcelシートの限界

暗号資産の損益計算を手作業やExcelで行う方法もありますが、その手法には明確な限界があります。

少ない取引であれば手計算や表計算ソフトで対応可能かもしれませんが、取引件数が増えると途端に破綻します。膨大な行数のスプレッドシートは人間にとってミスの温床になり、セルの数式やリンクが壊れて計算違いが発生するリスクも高まります。

実際、専門ツールを使わない場合はExcel等で記帳するのが一般的ですが、非常に煩雑で多大な労力を要します。税制改正や新たな取引形態にも自分で対応しなければならず、「手計算の限界」を感じる投資家も多いのが実情です。

税理士への依頼とコストの課題

一方で、「専門家である税理士に任せてしまおう」と考える方もいます。しかし暗号資産に詳しい税理士はまだ限られており、依頼できたとしても高額な費用がかかる点が課題です。

確定申告書の作成まで丸ごと依頼した場合、相場は8万〜25万円ほどにもなります。さらに取引内容が複雑だったり件数が多かったりすると追加料金が発生し、過去数年分の修正申告が必要な場合は費用が一気に膨らむこともあります。

結局、取引履歴の整理や提供は自分で行う必要があるため「丸投げ」とはいかず、時間を買う代わりに大きな金銭コストを支払うことになります。個人の利益規模によっては税理士費用が利益を食いつぶす恐れもあり、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

自動化ツールを使うメリット

そこで注目されているのが、暗号資産の損益計算に特化した自動化ツールの活用です。専用ツールを使えば、取引データをアップロードするだけで面倒な損益計算を自動化でき、確定申告に伴う計算作業の負担を大幅に軽減できます。

特にAI技術を用いた最新のツールでは、計算ミスや漏れの心配が少なく安心です。税制改正や新しい取引にもアップデートで対応してくれるため、自分で常に知識をアップデートする必要もありません。

時間的・精神的コストの削減という意味で、税理士に依頼するより低コストで確定申告の不安を解消できる点が大きなメリットです。

ZEIbit.AI byGMOとは?AIが変える確定申告の新常識

GMOインターネットグループが提供する安心のサービス

「ZEIbit.AI byGMO」(ゼイビットエーアイ)は、GMOインターネットグループが提供する暗号資産の損益計算・資産管理ツールです。

GMOは、国内有数の暗号資産取引所「GMOコイン」を運営するなど金融サービスで実績のある企業グループで、大手グループならではの高いセキュリティ技術でデータを保護しています。

運営会社はGMOグループのGMOドメインレジストリ株式会社で、東証プライム上場企業グループの信頼性を背景にサービスが提供されています。そのため、初めて利用する方でも安心して自分の取引データを預けることができます。

AIによる自動損益計算の仕組み

ZEIbit.AI最大の特徴は、独自開発のAIエンジンによる自動損益計算にあります。大量の取引データで機械学習を行ったAIが取引内容を自動で分類・解析し、税額計算に必要な損益データを導き出します。

AIの取引分類精度は90%以上という業界トップクラスの水準を達成しており、複雑な取引でも高い正確性で処理できます。またこのAIはユーザーの取引データを継続的に学習し、年々より正確かつ効率的な計算ができるよう進化していく仕組みです。

例えば従来手作業では困難だったDeFiやNFTの特殊取引も、AIが自動的に仕訳してくれるため人間が一つ一つ判断する必要がありません。AIが「面倒」「難しい」を代行してくれることで、ユーザーはボタン一つで正確な損益計算を行うことができます。

初心者〜中級者が使いやすい直感的なUIデザイン

機能が高度でも、画面が使いにくければ意味がありません。その点、ZEIbit.AIは初心者でも直感的に操作できる洗練されたUIを実現しています。

複数の取引所口座を連携しても、ダッシュボード上で総資産や損益状況がひと目で分かるようグラフやチャートでビジュアル化されており、メニューやボタン配置もシンプルで、初めての人でも迷わず使える設計となっています。

多機能でありながら操作性を犠牲にしないデザインは、他社ツールと比べた際の大きな強みです。実際に使ってみると、初心者から中級者までストレスなく扱えるユーザーフレンドリーな画面設計であることがわかります。

ZEIbit.AIの主な機能と強み

AI確定申告レポート

確定申告に必要な年間損益計算をAIで代行してくれる「AI確定申告レポート」機能は、ZEIbit.AIの核となるサービスです。

以下のような流れで、難しい計算をすべて自動化することができます。

取引履歴アップロードで自動計算

ユーザーはまず各取引所やウォレットの取引履歴データをZEIbit.AIに取り込みます。対応している取引所であればAPI連携キーを入力するだけで自動取得でき、非対応の場合もCSVファイルをアップロードするだけです。

このアップロードされた取引履歴をもとに、AIがすべての取引を自動で分析・分類してくれます。たとえば「現物売買」「暗号資産同士の交換」「ステーキング報酬」など取引種別ごとにAIが判断を行い、それぞれの取得額・売却額を適切に計算していきます。

ユーザー側で複雑な仕訳や計算式を設定する必要はなく、AIがバックグラウンドで本来数時間を要する処理を短時間で完了させます。

DeFi・NFT取引もAIが解析

特筆すべきは、複雑なDeFiやNFTの取引にもAIが対応している点です。

従来の手作業計算では敬遠されがちだったイールドファーミング(流動性提供)やNFTマーケットプレイスでの売買なども、ZEIbit.AIなら算出可能です。AIがブロックチェーン上の取引フローを解析し、適切に利益・損失を算出します。

例えば、DeFiで複数トークンを交換するスワップ取引もAIが自動で「それぞれ時価で売却→別トークン購入とみなして利益を計算する」処理を行います。NFTのミント費用や売却益の計算も同様で、人間では追いきれない複雑な処理を一手に引き受けてくれます。

これにより「高度な取引をしているほど確定申告が大変」という状況を一変させ、上級トレーダーでもスムーズに確定申告の準備ができるようになります。

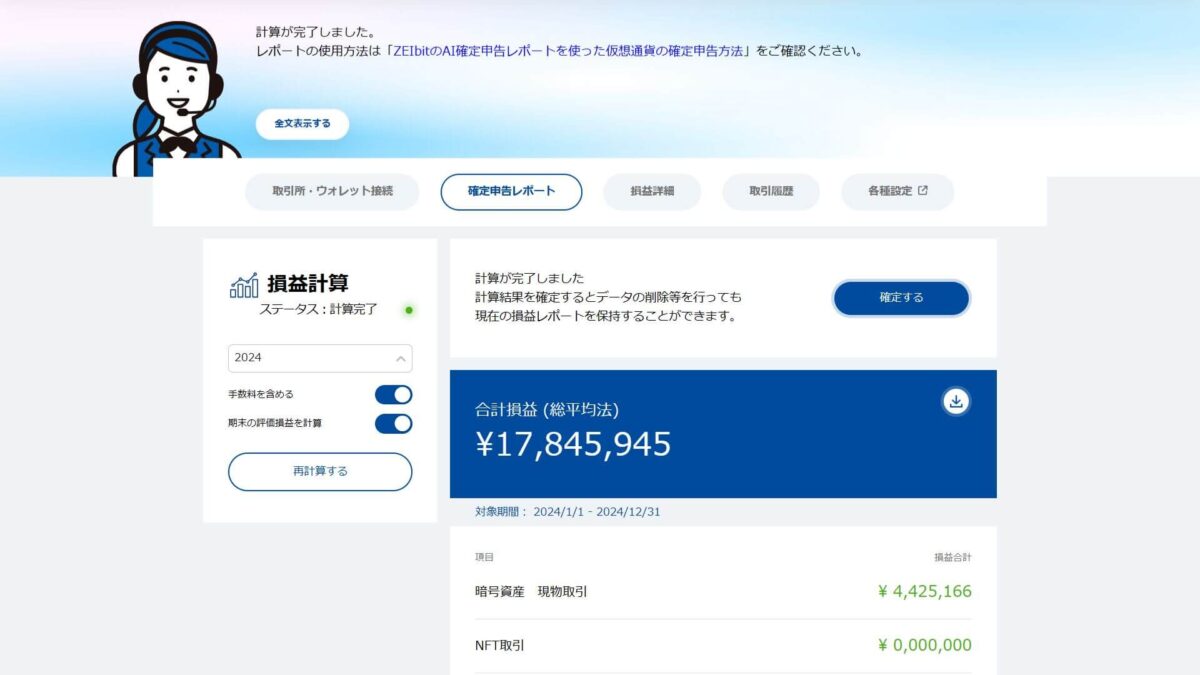

確定申告レポートを自動生成

AIによる計算が完了すると、確定申告用のレポートが自動で生成されます。年間の利益額や必要経費、各取引の損益明細など、税務申告に必要な数字がひとまとめになったレポートです。

例えば「○○年分暗号資産損益計算書」といった形式でPDFやCSVが出力され、あとはその数字を国税庁のe-Taxの所定欄に転記するだけで申告書が完成します。

専門知識ゼロでもAIの計算結果を移すだけで申告書類が作成できるため、初心者でも安心です。もちろん計算レポートは保存・印刷が可能なので、万一税務調査が入った場合でもエビデンスとして提示できます。

これら一連のAI確定申告レポート機能により、ユーザーは「計算ミスがないかな…」といった不安から解放され、安心して確定申告シーズンを迎えることができます。

無料ポートフォリオトラッカー機能

ZEIbit.AIには、確定申告用途だけでなく日常的な資産管理に役立つ「ポートフォリオトラッカー」機能が搭載されています。

こちらは完全無料で提供されており、口座連携するだけで次のようなメリットが得られます。

複数取引所・ウォレットの資産を一元管理

ポートフォリオトラッカーでは、ユーザーが利用している複数の取引所やウォレットの資産状況を一つの画面に集約できます。GMOコインはもちろん、他社取引所の残高データもまとめて表示されるため、分散している暗号資産を一元管理可能です。

例えば「取引所AにBTCが何BTC、取引所BにETHが何ETH」といったバラバラの情報が、ZEIbit.AI上では合計○○円分のBTC・○○円分のETH…というように総資産額で把握できます。

主要な国内取引所データはAPI連携で自動取得されるため、ユーザーが手動で残高を入力する手間もありません。複数プラットフォームを横断して投資する方にとって、自身の総合的な資産状況をひと目で俯瞰できる便利な機能です。

含み損益をリアルタイムで可視化

ポートフォリオトラッカーでは、各銘柄の取得単価と現在価格が比較され、含み益・含み損(未実現の損益)もリアルタイムに計算されます。

これにより、マーケットの変動に対して自分の資産がどれだけ増減しているか即座に把握できます。前日比や過去◯時間比などもダッシュボード上部に表示されるため、「今日一日で資産はプラスなのかマイナスなのか」が一目瞭然です。

複数の暗号資産に分散投資している場合、個別の値動きによる影響を把握しにくくなりますが、ZEIbit.AIでは資産全体の増減をリアルタイムで確認できるため、ポートフォリオ全体の状況を明確に把握できます。

投資戦略に役立つ資産推移グラフ

さらに、過去から現在に至る資産推移グラフや銘柄構成グラフも用意されています。時系列チャートでは、日々の総資産額の推移を追うことができ、急激な増減があった日もひと目で分かります。これにより「この日は何が起きて資産が増減したのか?」と振り返り、要因を分析することも可能です。

銘柄別のポートフォリオ円グラフでは、各銘柄の保有割合が視覚的に表示されます。例えば「BTCが全体の50%、ETHが30%、その他が20%」といった具合に資産配分を即座に確認できるため、偏りすぎたポートフォリオを調整するといった戦略判断にも役立ちます。

これらの分析機能は追加コストなしで使えるため、日常の資産管理ツールとしても非常に優秀です。

広範な対応範囲

ZEIbit.AIは対応する取引所・ブロックチェーン・銘柄数の多さも魅力です。他社ツールでは未対応のケースがある海外取引所やマイナー通貨も、ZEIbit.AIなら網羅されています。

対応取引所(国内・海外)

2025年現在、主要な国内取引所はすべて対応予定と公表されており、GMOコイン・コインチェック・ビットバンク・ビットフライヤーといった国内大手はもちろん、海外のBinance(バイナンス)やBybit(バイビット)、Bitget(ビットゲット)、Gate.io(ゲート)、KuCoin(クーコイン)など世界的に利用者の多い取引所にも対応しています。

取引所API連携により自動で取引履歴を取得できる範囲も広く、API非公開のサービスでもCSVインポートで柔軟に対応可能です。対応していない取引所・サービスがあればユーザーからの要望も受け付けており、順次拡大中とされています。

対応ブロックチェーン

確定申告で課題になりがちなウォレット取引にも強いのがZEIbit.AIです。主要なブロックチェーンとしては、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)、ビルドアンドビルド(BNB)、アバランチ(AVAX)、ポリゴン(POL)、アービトラム(ARB)、オアシス(OAS)など多数に対応しています。

メタマスク(MetaMask)等のウォレットアドレスを入力することで、そのチェーン上のトランザクション履歴を読み取り、DeFiやNFT取引も含めて損益計算に取り込むことができます。

対応チェーン数は2025年度中に主要10チェーンへ拡大予定とされ、現在サポートされていないチェーンについても今後対応が進んでいくことが期待されています。チェーンごとに散在するオンチェーン取引の損益もまとめて処理できる点は、ブロックチェーン技術に詳しいユーザーにとって大きな利点です。

対応銘柄数(17,800以上)

ZEIbit.AIは取り扱い銘柄数も非常に豊富で、17,800銘柄以上の暗号資産に対応しています(2025年10月時点)。

主要なビットコイン(BTC)やイーサリアムはもちろんのこと、アルトコイン、DeFiトークン、NFT関連トークンまで幅広くカバーしています。上場直後の新興トークンや海外のみで取引されているような銘柄でも、ほぼ網羅的に価格データを保有しています。

そのため「マイナーコインを売却したが、このツールで対応していなかった」といった心配は少なく、安心して全ての取引を任せることができます。対応銘柄数の多さは、同種の損益計算サービスと比較してもトップクラスであり、あらゆる暗号資産投資家に対応可能な汎用性の高さを示しています。

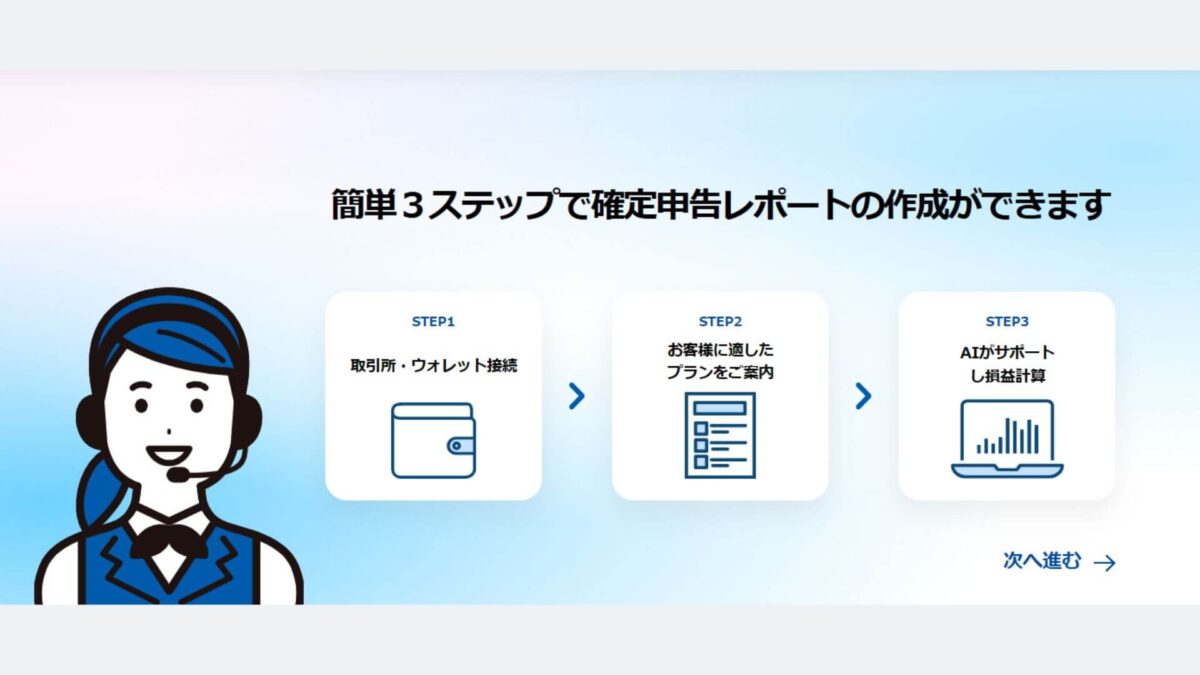

初心者でも安心の3ステップ操作

高機能でありながら、ZEIbit.AIの操作フローは簡潔に構成されています。確定申告に必要な損益計算も3つのステップで完結するよう設計されており、具体的な流れは以下の通りです。

① 取引履歴を連携

まず最初のステップは、自分の取引履歴データをZEIbit.AIに取り込むことです。具体的には、利用している各暗号資産取引所のAPIキーをZEIbit.AIに登録するか、取引履歴CSVファイルをアップロードします。

ウォレットでのオンチェーントランザクションも、ウォレットアドレスを入力することで自動取得可能です。この連携作業はガイドに沿って行えば難しくなく、一度設定すれば次回以降は自動で最新データを同期できます。

複数の取引所やウォレットを一括で連携すれば、ZEIbit.AIがすべての取引データを自動で統合・管理するため、手動で集約する手間を省くことができます。

② AIで損益計算

データ連携が完了したら、次にZEIbit.AI上で損益計算を実行します。画面の「計算する」ボタンをクリックし、対象年度を指定すれば、AIが即座に全取引の損益計算を行います。

計算方法はデフォルトで総平均法(または移動平均法)に設定されていますが、必要に応じて設定画面から選択可能です。AIが取引内容を自動分類し、取得原価や売却損益を一件一件算出していくため、人間が電卓を叩くより遙かに正確かつスピーディーです。

ステーキング報酬など価格データの取得が難しいものも、ZEIbit.AI内蔵のマーケットデータから自動補完されます。計算中に不明取引があればアラートが表示され、ユーザーが補足情報を入力する仕組みも用意されているため、最終的に見落としなく損益を確定できます。

一度計算が完了すれば、後は必要に応じて何度でも再計算やデータ修正が可能なので、安心して次のステップに進めます。

③ 申告用データを出力

最後のステップとして、計算結果を確定申告用のデータとして出力します。

ZEIbit.AIでは計算完了後に「AI確定申告レポート」が生成され、年間の雑所得金額や内訳明細が確認できます。このレポートをもとに、国税庁のe-Taxサイト上で暗号資産の雑所得欄に数字を入力すれば申告書類が完成します。

具体的には、ZEIbit.AIのレポート内に「年間○○円の利益」等と明記されているので、その金額を確定申告書の雑所得欄に転記するだけで済みます。

必要に応じてレポートを印刷・保存しておけば、提出不要の計算明細として保管でき、将来の参考資料としても活用できます。また、作成したデータを税理士に共有することで、内容の確認や申告手続きも円滑に進められます。

以上の3ステップにより、これまで煩雑だった暗号資産の確定申告準備が大幅に簡素化されます。AIが自動で必要なデータを算出するため、専門知識がなくても短時間で正確な申告情報を整えることができます。

ZEIbit.AIの料金プランと無料で使える範囲

お試しプラン(50件まで無料)

ZEIbit.AIでは、まずお試しプラン(無料)でサービスを体験できます。年間50件までの取引なら、AI確定申告レポート機能を無料で利用可能です(※50件を超える部分は計算結果が表示されません)。

この無料枠を使えば、小規模取引の投資家やまずは試してみたい初心者でもノーリスクでAI計算の精度を体感できます。また前述のポートフォリオトラッカー機能は取引件数に関係なく完全無料で無制限に使えるため、無料登録するだけで資産管理ツールとしてフル活用できます。

お試しプランで使用感を確認した上で、取引量や目的に合わせて有料プランを選択することができます。

STARTER / STANDARD / PREMIUM 各プランの特徴

ZEIbit.AIには、有料の確定申告サポートプランがいくつか用意されており、取引件数の規模に応じてSTARTER(スターター)、STANDARD(スタンダード)、PREMIUM(プレミアム)のプランから選択できます。

それぞれのプラン概要は以下の通りです。

| プラン | 料金(年額) | 特徴と利用範囲 |

|---|---|---|

| お試しプラン | ¥0 | AI損益計算:年間50件まで無料 ポートフォリオ機能:無制限で無料利用可能 まずはサービスを試したい人向け |

| STARTER | ¥6,480 | AI損益計算:初級者向けの有料プラン 年間数百件程度の取引に対応 手頃価格で、まず有料プランを利用したい人に最適 |

| STANDARD | ¥21,800 | AI損益計算:中級者向けプラン より取引件数が多い場合(例:年間数千件)に対応できる中価格帯プラン DeFiやNFT取引も本格的に行うユーザーに適したバランスの良いプラン |

| PREMIUM | ¥38,200 | AI損益計算:上級者向け最上位プラン 取引件数の制限が実質なく、大量の取引やプロ並みのヘビートレードにも対応可能 料金は最も高いが、それでも税理士報酬に比べれば割安で、大口投資家も安心して利用できる |

無料プランで基本機能のすべて(取引データ連携、AI計算、レポート出力、ポートフォリオ管理)が試用できる点は良心的です。

有料プランに移行すれば取引件数の上限が拡大し、確定申告シーズンに何万件もの取引があるようなハイボリュームトレーダーでも安心して任せられます。

料金はStarterプランで年額6,000円台からとリーズナブルに設定されており、最上位のPremiumプランでも税理士に依頼する場合と比べて大幅に低コストです。取引量に応じて柔軟にプランを選択できる点も、ZEIbit.AIの特徴です。

無料で使えるポートフォリオ機能

繰り返しになりますが、ZEIbit.AIのポートフォリオトラッカー機能は完全無料です。有料プランに加入していなくても、登録ユーザーであれば誰でも無期限・無制限で利用できます。

そのため「今年は含み損で確定申告はしない予定だけど、資産管理には興味がある」といった場合でも、ZEIbit.AIに登録してポートフォリオ機能だけ使うこともできます。

総資産の見える化や銘柄管理ツールとして無料で利用できるため、資産管理から始めて、必要に応じて確定申告シーズンに有料プランへ移行するといった段階的な活用も可能です。

まとめ:仮想通貨(暗号資産)の確定申告はAIでスマートに

ZEIbit.AI byGMOの特徴と優位性:

ZEIbit.AI byGMOは、暗号資産に特化したAI技術により、損益計算から確定申告用レポート作成までを自動で処理する点が特徴です。GMOグループによる運営体制と直感的なUI設計により、初心者でも安心して利用できます。

AIによる税務処理の自動化:

複雑化する暗号資産取引において、損益計算や税務処理をAIが自動で実行します。DeFiやNFTなどの高度な取引にも対応し、人為的ミスを最小限に抑えた精度の高い申告データを生成できる点が強みです。専門知識がなくても、適正な申告に必要な情報を短時間で整えられます。

まずは無料プランから体験:

年間50件までの取引を対象とした無料お試しプランや、完全無料で利用できるポートフォリオ機能が用意されています。まずは試用から始め、利用規模に応じて有料プランへ移行できる柔軟な料金体系も特徴です。

投資家におけるAI活用の拡大:

暗号資産の確定申告領域では、AIによる自動化ツールの活用が一般化しつつあります。煩雑な計算作業を省き、投資家が本来の市場分析や運用戦略に注力できる環境を整える動きが広がっています。

ZEIbit.AI byGMOは、こうしたスマートな税務管理を実現する強力なソリューションと言えます。ぜひ公式サイトから無料登録し、来たる確定申告シーズンに向けて準備を始めてみてください。

AIを味方につけて、暗号資産の税金・申告をもっとスマートに。